学校で習う文字といえば、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」。その中でもカタカナは、カタコトの外国語やカタカナ語を表すときによく使われていますね。でも、そもそもカタカナはどうして生まれたのでしょうか?

📖 漢字から生まれたカタカナ

昔の日本には、今のように「ひらがな」や「カタカナ」がありませんでした。文字といえば中国から伝わった「漢字」だけ。

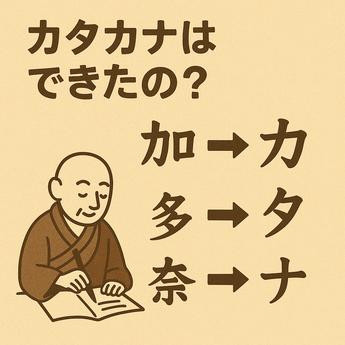

でも漢字はとても難しく、たくさんの画数があります。そこで、学者やお坊さんたちは、漢字の一部分を切り取って“メモ”のように使い始めました。

たとえば…

-

「加」という字の一部分が → カ

-

「多」という字の一部分が → タ

こうしてできたのが「カタカナ」なのです。

🏫 カタカナの役割

もともとカタカナは、お経や漢文を読むときの「読み仮名」として使われました。

やがて時代が進むと、外来語や擬音語(ワンワン・ドキドキ)を書くときに使われるようになり、今の形に定着しました。

🌍 現代社会でのカタカナ

今の日本語では、外国から来た言葉がたくさんあります。

「コンピュータ」「サッカー」「アイスクリーム」など、どれもカタカナで書かれます。

もしカタカナがなかったら、日本語はとても不便だったかもしれません。

✅ まとめ

-

カタカナは漢字の一部分から作られた。

-

もともとは「先生のメモ」や「読み仮名」として使われた。

-

今では外来語や擬音語を表すのに欠かせない存在。

「カタカナは実は“先生の工夫”から生まれた文字なんだよ」と伝えると、勉強中の子どもたちも「文字って面白い!」と感じてくれるはずです✨