日常 · 04日 9月 2025

学習塾といえば「夕方から夜に開いているもの」というイメージを持つ方が多いと思います。 でも「まいぺーす」では、朝や昼間から教室を開けています。そこには、大切な理由があるんです。 🕊 不登校や登校しぶりの子どもたちのために...

知識・雑学 · 03日 9月 2025

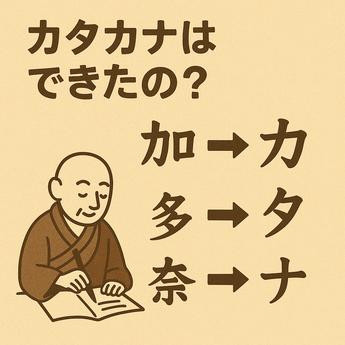

学校で習う文字といえば、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」。その中でもカタカナは、カタコトの外国語やカタカナ語を表すときによく使われていますね。でも、そもそもカタカナはどうして生まれたのでしょうか? 📖 漢字から生まれたカタカナ...

知識・雑学 · 03日 9月 2025

漢字は嫌い!という方もそんなに時間を取りませんので、ぜひ読んでください笑 漢字を見ていると、「あれ、この漢字とあの漢字、形が似ているな?」と思うことはありませんか? 実は、漢字には“へん”や“つくり”と呼ばれるパーツがあり、それぞれに意味や役割があるのです。 🌿 “へん”は意味をあらわすことが多い 例えば、...

日常 · 02日 9月 2025

新学期が始まって1週間。 子どもたちは長い夏休み明けの授業のペースに少しずつ慣れようとしていますが、実はこの時期こそ“疲れ”がたまりやすい時期でもあります。 🌱 目に見えにくい子どもの疲れ 「元気そうに見えるけれど、家ではよく眠ってしまう」 「ちょっとしたことでイライラする」 「学校のことをあまり話したがらない」...

日常 · 01日 9月 2025

9月1日は「防災の日」。 これは、1923年に発生した関東大震災をきっかけに制定されました。毎年この日を中心に、防災について考える機会が全国で設けられています。...

知識・雑学 · 30日 8月 2025

先日、生徒が勉強していた英語の教科書の内容が他国の学生との学校生活の違いというテーマでした。これはブログテーマとして面白いかもしれない!と思い少し調べてみました。 学校生活といえば「日本の常識」が当たり前に感じられますが、世界に目を向けると驚くようなルールや習慣があるんです。...

知識・雑学 · 29日 8月 2025

今の子どもたちにとって「夏休み」は当たり前の長期休暇。 でも、昔の日本――江戸時代の子どもたちには、今のような夏休みはあったのでしょうか? 🌿 江戸の“寺子屋”には長い休みはなかった? 江戸時代、子どもたちは「寺子屋」という学びの場に通っていました。...

日常 · 28日 8月 2025

夏休みが終わり、新学期が始まるとき。 「よし、がんばろう!」という気持ちの反面、なんとなくやる気が出なかったり、体がだるかったりすることはありませんか? 実はこれ、“9月病”と呼ばれる状態かもしれません。 🌿 9月病とは? 5月の連休明けに「5月病」があるように、9月にも似たような不調が起こることがあります。 学校生活への緊張 生活リズムの乱れ...

日常 · 27日 8月 2025

新学期が始まると、多くの子どもたちが新しい気持ちで学校へ向かいます。 でも一方で、「行きたいけれど不安」「また同じことが繰り返されるかも…」と感じて、学校に行けなくなる子もいます。 不登校は「怠け」や「わがまま」ではなく、子どもの心が出しているSOSのサイン。...

勉強 · 26日 8月 2025

子どもたちには、それぞれの「得意」と「苦手」があります。 特に発達に特性のあるお子さんは、集団の中で一斉に学ぶスタイルが合わず、勉強に苦手意識を持ってしまうことも少なくありません。 保護者の方からよく聞くのは、 「みんなと同じペースで勉強できなくて焦ってしまう」 「宿題やテストになるとパニックになってしまう」...